Medikamente aus dem 3D-Drucker Der lange Weg zur Pille aus dem Drucker

Die Tablette aus dem 3D-Drucker verspricht bedarfsgerechte Medikation und maßgeschneiderte Arzneien für jedermann. Doch bis in Deutschland eine Pille aus additiver Fertigung zugelassen wird, dürfte es noch ein wenig dauern. Warum die Entwicklung des passenden Druckers noch das kleinste Problem ist.

Anbieter zum Thema

Tabletten aus dem Drucker - das klingt ein bisschen nach Science Fiction, könnte aber bald wahr werden. Jedenfalls wenn es nach den Forschern der TH Köln geht. Hier entsteht gerade der Prototyp eines 3-D-Druckers, der mehrere Arzneimittelwirkstoffe Wirkstoffe kombiniert und wie in einem Miniextruder mit einer Polymermatrix vermischt.

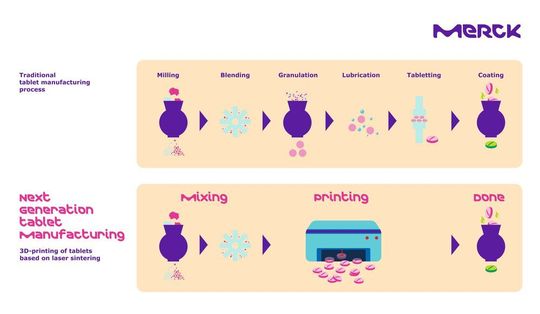

Das gemeinsame Vorhaben „PolyPrint – Prozesssichere und reproduzierbare Herstellung pharmazeutischer Darreichungsformen nach dem FLM-Verfahren“ ist ein Kooperationsprojekt mit der TH Köln, die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) sowie Merck und Gen-Plus. Ziel des Projektes ist ein 3D-Drucker, der kleine Mengen hoch individualisierter Medikamente herstellen kann.

Vier Projektpartner mit Arbeitsteilung

Merck übernimmt dabei die Polymerentwicklung, die TH Köln tüftelt an dem GMP-gerechten Drucker und die Forscher der Heinrich-Heine-Uni sind für die Formulierung aus Wirkstoff und Polymer zuständig. Vierter im Quartett ist der auf Formulierungs- und Technologieentwicklung spezialisierte Dienstleister Gen-Plus. CEO Markus Dachtler setzt auf individualisierte Therapie- und Formulierungskonzepte, die er gerne in sein Dienstleistungsportfolio mit auf nehmen möchte.

Nach über einem Jahr Arbeit gibt es erste Erfolge: Merck hat Polymere entwickelt, die extrudiert und verdruckt werden können sowie die Wirkstoffe stabilisieren. Auch ein erster Prototyp eines 3D-Druckers ist einsatzfähig.

Doch das ist erst der Anfang: Momentan arbeitet der Demonstrator mit zwei Druckköpfen, die unterschiedliche Wirkstoffe enthalten können und nacheinander oder im Wechsel eine Tablette drucken, sagt Tilmann Spitz vom Institut für Produktentwicklung und Konstruktionstechnik der TH Köln. Später wollen die Forscher acht und mehr Wirkstoffe kombinieren, die jeweils über einen eigenen Druckkopf appliziert werden.

Auf diese Weise könnten Therapien, die normalerweise auf der Gabe von mehreren Präparaten basieren, in einer Tablette umgesetzt werden, was Fehler bei der Dosierung vermeiden und die Therapietreue weiter erhöhen soll. Über den geometrischen Aufbau der Tablette soll zudem bestimmt werden, in welcher Reihenfolge und mit welcher zeitlichen Verzögerung die Wirkstoffe im Körper freigesetzt werden.

Um den GMP-Ansprüchen zu genügen, soll der Druckkopf einfach zu demontieren und zu reinigen sein. Zudem darf der Wirkstoff weder unter- noch überdosiert werden. Eine automatische Qualitätskontrolle während der Produktion soll das überwachen und die Zusammensetzung gegebenenfalls korrigieren.

Neue Polymere für den 3D-Drucker

Auch bei den verwendeten Rohstoffen steht der Medikamentendruck vor besonderen Herausforderungen. Verdruckt wird eine Mischung aus pharmazeutischen Polymeren und medizinischen Wirkstoffen. Diese Kunststoffstränge, das sogenannte Filament, werden in den Druckkopf eingeführt und dort geschmolzen. „Wir arbeiten zum Teil mit Filament, in dem sich nur 0,1 Prozent Wirkstoff befindet. Dieser muss innerhalb des Kunststoffs absolut gleich verteilt sein und der Druckprozess muss möglichst reibungslos verlaufen, damit sich in jeder Tablette die gleiche Menge Wirkstoff befindet“, sagt Dr. Julian Quodbach vom Institut für Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie der HHU.

Vor allem mechanischen Eigenschaften seien von großer Bedeutung. Die Kunststoffe dürfen nicht zu flexibel, aber auch nicht zu steif sein, um eine gleichmäßige Produktion und Qualität zu garantieren. Zudem sollen sie schon bei geringeren Temperaturen im Drucker schmelzen und nicht wie üblich bei 180 bis 220 Grad, um die Wirkstoffe zu schonen.

Merck ist nun gerade dabei, die dafür entwickelten Polymere auf Unbedenklichkeit für den Menschen, ihrer Eignung für verschiedene Wirkstoffe und ihrer spezifischen Anforderungen wie etwa eine niedrige Wasserlöslichkeit zu testen. Das Team der HHU wird für diese Polymere anschließend einen Prozess für die Herstellung der Filamente entwickeln und erste Tabletten drucken. Im GMP-zertifizierten Auftragslabor Gen-Plus wird das neuartige Konzept des 3D-Drucks angewendet, unter anderem mit Langzeituntersuchungen von Filamenten und 3D-gedruckten Tabletten.

Gemeinsam stark

Für Markus Weigandt aus dem Unternehmensbereich Healthcare von Merck ist das Projekt ein Paradebeispiel für die Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Expertisen aus Pharmazie, Material- und Prozesswissenschaft. Am Ende stehe ein ganzheitliches System aus neuen Rohstoffen, geeigneten Druckern und individuellen Arzneimitteln, welches alle Aspekte des pharmazeutischen 3D-Drucks abdeckt, so Weigandt.

Das wiederum muss erst einmal, um genehmigungsfähige Arneimittel produzieren zu können, von der Europäischen Arzneimittelbehörder überprüft und freigegeben werden.

(ID:47436201)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/4d/61/4d6191690a95e72ef6d8e67b08fc6be0/0129325345v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/de/fa/default_article/default-article-image.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/86/1d86288eeba1b3544242aa294c77314c/0129251629v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ed/01/ed017da1d17e336975a4d16f18e52175/0129307971v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5b/7c/5b7c36de7a8ce0c912d94c3720430caa/0129005682v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b2/25/b2252e0d74827c474938a19f667a1841/0127827374v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/cf/b0/cfb0e7efb9b6e5672ff50b43a07d179e/0128888473v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b2/2c/b22c7a7efbb4ed86f9394377b45526c7/0129358083v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a0/17/a01720c3e123e049081d0dbbd75f3fcc/0129243154v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/78/08/78082e2c5c40c2cf391113c8a9c42f97/0128109021v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b2/af/b2af357d3000af6cfd0b0d45ec5f3bf4/0128614557v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ae/65/ae65eea28684d201331aa6401287dbf8/0128892035v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c4/fb/c4fb92911392c8c6ad17d5ea66ed5f38/0129337210v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/66/e1/66e19d7e4bf91b1e5a639daa038c3cd6/0129082515v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a8/7c/a87c2d01ccd36496638637178183d07b/0129245468v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/49/29/49293eff893c8b993290fb830c600c6c/0129209671v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/5e/79/5e794e6508d9e983b9d187fc1ef776a0/0129260441v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b4/02/b402fd47ca98642995187377c1b4d949/0129121902v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/68/79/6879aacc46a823c0a81b6a39c075427f/0128570614v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fd/f7/fdf716906806b815cb6debe8fbaf62f0/0129277163v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/c1/a7/c1a766d34977518c765d3ff11bebc3dc/0129353188v4.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/6f/2f/6f2f86fe7ea0fac31ec6e88ca16b582d/0126105420v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1d/10/1d10f518fa7bcf7c07fef62b4de409fb/0127811686v4.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/b0/cc/b0cc98ce9eb8868be3859cb513d2b594/0129211756v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/88/4b/884b2004cb12e4782e6412c7bf783c95/0129074527v4.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/1e/96/1e96aa3d993bf0e4ba0abb54537d814a/0128328412v4.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ec/36/ec36fa6213e69b53b0ad3b9dcdb14cdb/0128002031v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/44/03/4403219e264a0c0cb62cebc65d049351/0129354234v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/47/04/47040dd9c00bc32976ab51f03302b6dc/0129354221v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/22/08/220838023496c3963cd3f54adfe813c8/0129310822v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/a5/9e/a59e9628e2c8ea914f63f82989dc062d/0129242430v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/8a/a1/8aa1cd7e3e60e8b6608f134cc51b2c8d/0128367970v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/ad/0c/ad0c5cda40a2d6c970f60acfae6be603/0128270121v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/fe/c0/fec0f87a15e8a446035ab3a45e9a49ba/0128235678v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/71/b4/71b43f5588655bf89cbc3faeb311ea78/0126955685v3.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/9a/d9/9ad99104c6f6685d534af0dbef9c0ace/0126730715v1.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/f7/5a/f75aaf9fec8bfd3c7b97b6023578db8f/0126258414v2.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/63/d1/63d102a099f51/logo.jpeg)

:fill(fff,0)/p7i.vogel.de/companies/63/21/6321b99e14bbe/logo-wika-rgb-blue-breite-150px.png)

:fill(fff,0)/images.vogel.de/vogelonline/companyimg/63900/63919/65.jpg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/47/35/4735a089d557cb5487ba588469c7d7a7/0126553467v2.jpeg)

:quality(80)/p7i.vogel.de/wcms/d1/c4/d1c4130654509c538ce883f60d94add6/0123055419v2.jpeg)